No.581 昭和・平成・令和という時代から ― 戦後80年からの発展 ③―

今週の一句

"時の音 一緒に聴きし 人の仲 歴史に刻む 足音を知る"

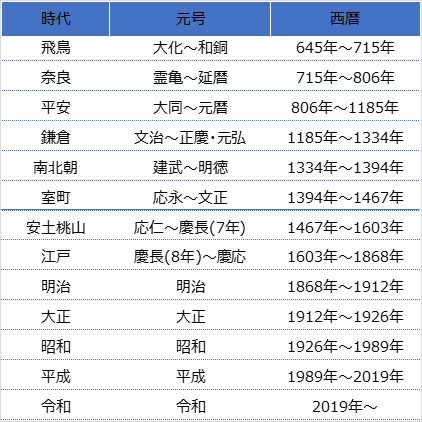

戦後80年が過ぎました。昭和20年から昭和64年(1945年~1989年)、平成元年から平成31年(1989年~2019年)、そして令和元年から令和7年(2019年~2025年)の3つの時代を経ています。20世紀末にはコンピューターの2000年問題がありましたが、今や21世紀の4分の1が過ぎています。日本の和暦については、戦後の1950年頃に元号廃止についての調査が進められた時と、1979年に「元号法」の成立を巡り議論が起こりましたが、その後は静かに和暦と西暦の両方を使っています。では“元号”とは何を意味していて、今後の役割は何だと考えられるでしょうか。

日本の歴史や文化を伝えてきた時に、元号は欠かせないものであったことは間違いないでしょう。『その時代を生きた実感』を持つという意味で、“昭和世代”とか、“平成生まれ”といった表現は社会的アイデンティティーを形成していると言えます。これは日本社会にとっては歴史的継続性と文化的・心理的統一の役割があるのでしょう。まさに時代の象徴を元号によって表現することが、文化の伝承であり持続性を生む力をもっているのではないでしょうか。西暦が普遍的な時間を表しているのに対して、元号とは共同体としての同時性を強調する意味合いがあるように思います。ドイツの哲学者マルティン・ハイデガーは「人間の存在は時間性そのものである」と述べましたが、『私たちが同時に存在する』ということは、時間を共有しつつ互いに関わることなのです。すなわち“同時性”が共同存在の基盤となるということなのです。

もちろん今後は世界との共通である西暦と、元号を同時並行で用いることが必要であり、日本だけが異なる時間を過ごしているわけではありません。だからこそ人間は、時代に押し流される存在ではなく、哲学者ハンナ・アーレントの言葉を借りれば「歴史の中に新しい始まりを刻む存在」なのだと考えます。

元号の歴史*

*時代区分や期間については、あおぞら投信として特定の学説を支持または否定することを表明するものではなく、一般的と思われる区分および期間を記したが、この正確性を保証するものではない。

出所:各種資料を基にあおぞら投信が作成。