No.487 自動車をメーカーからユーザーへ ―自動車産業の変化 ①―

今週の一句

"ガソリンを まかずに走る クルマたち 電池作るに エネルギー燃やし"

ガソリン車の部品の数はおよそ3万点にも及びます。これがEV(電気自動車)になると約2万点か、それ以下にまで減少するといわれています。この大きな理由は約1万点の部品からなるエンジンが比較的構造が単純な電気モーターに置き換わるからです。また、現在の自動車にはECU(電子制御ユニット)が欠かせないため、ガソリン車であればエンジン、トランスミッション、ブレーキ、パワーステアリングなどあらゆる箇所に60個から100個の専用ECUが掲載されています。それがEVになると集中管理型になるためECUの数は30個以下に簡略化されるのです。このように現在の自動車産業では自動車の中身が大きく変わりつつあるのです。。

このような動きを加速させているのは環境問題への対応にあります。日本は2021年、英国グラスゴーで開催された第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)に向けて、2030年度までの温暖化ガス排出削減目標を従来の2013年度比26%から46%に引き上げました。ただし、日本における電動車(電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、燃料電池車(FCV))の2021年の合計販売台数は46,380台で、その内訳はEVが21,139台、PHEVが22,777台、FCVが2,464台と(日本自動車販売協会連合会調べ)、乗用車販売台数約445万台の約1%にすぎない状況なのです。それが2035年には新車台数の半分以上が電動車になると予想されています。このような自動車産業の変化は、結局のところ我々ユーザー側の変化とともにあります。これまでの日本の自動車産業は完成品メーカーを頂点に、エンジン、ボディー、その他の装置の部品を含めると生産事業所が1,000を超える、大変に裾野の広い構造となっています。このように自動車そのものに関わる変化と、自宅充電などのインフラ整備などまだまだ移行期ゆえの課題は残っています。自動車メーカーが新型自動車などを発表する東京モーターショーは、ジャパンモビリティショーへと名称が変わり、自動車業界の枠を超えて他産業やスタートアップ企業をも含んでモビリティ全般が展示されるようになりました。ライフスタイルの変化をより反映していくのでしょう。

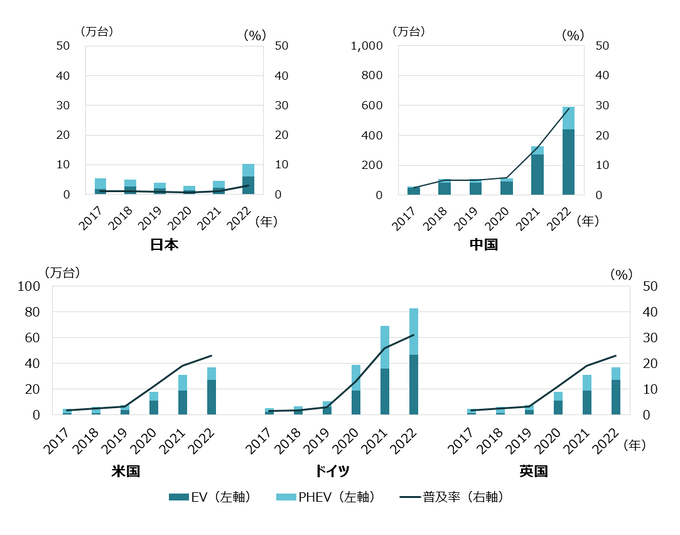

各国のEV・PHEV販売台数と普及率の推移(2017-2022年)

出所:国際エネルギー機関(IEA)「Global EV Outlook 2023」のデータよりあおぞら投信が作成。