No.456 春の新学期とグローバル化 ―春の話題 ③―

今週の一句

"春からの 新学期へと 心躍り 世界と交流 秋に始まり"

日本の学校の入学式・新学期は4月と決まっていますが、江戸時代の寺子屋や明治時代初期までは、入学時期や進学時期について特段の決まりはなく、いつでも入学ができ、進級についても各人の能力に応じたものでした。地域や学校によっても異なるものでしたが、その中で子供の寺子屋入学は一家の慶事であったことから気候のよい春先が選ばれるケースが多かったとのことです。明治政府は全国に近代的な学校を作るため、明治5年(1842年)に「学制」を公布し学校制度がスタートしましたが、しばらくは随時入学が残りつつ、高等教育ではドイツや英国等を手本に9月入学が主流となりました。

ところが明治19年(1886年)に国の会計年度が「4月から3月まで」になったことで徴兵令が改正され、徴兵対象者の届出期日が4月1日に変更されたことに伴い、4月が士官学校等軍関係学校の新学期に決まったことを受けて、教員養成のための高等教育機関が4月入学制を採用しました。多くの学校が後に続き、明治33年(1900年)には小学校の学年を4月からとすることが明文化されました。大正8年(1919年)に旧制高校が、大正10年(1921年)に帝国大学が4月入学としたことで、「4月から3月まで」の学校年度が定着していったようです。現在、世界の多くの国では9月新学期なのです。2020年に議論が広がった9月新学期プランは、これからの世界の大学との交流など新たなグローバル化に合わせるべきではないかということが中心となりました。議論は秋の新学期への移行の影響があまりにも大きく一旦静かになっています。ここからは、明治以来の学校の制度と、卒業生を受け入れる企業や官庁の制度と、グローバルな環境を考えての移行を考える必要があると思います。学校制度を変えないにしても、社会の受け入れタイミングの通年オープン化や、グローバルな交流を重視する柔軟な制度への変更は必要でしょう。日本が海外に対して開かれていくことの価値がこれまでの制度を変えていくことも考える時期に来ているのでしょう。

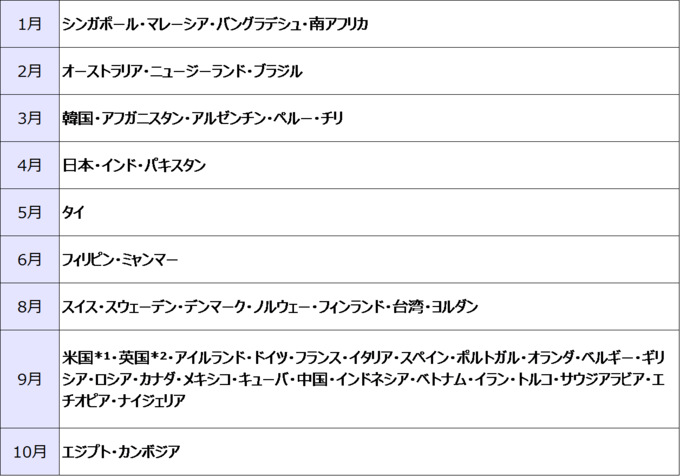

各国の公的教育機関の学校年度(School Year)

各国・地域の初等・中等教育(小・中・高等学校)の「学年暦」の開始時期(新たな学年がスタートする時期)は、以下の通りとなっている。世界の多くの国では、学校年度は9月からスタートしている。

*1 米国の学校年度については、州毎に定められている。なお、例えば、州法が定める「学年暦」については、「7月から6月まで」となっているが、入学時期については基本的には9月となっている。

*2 英国では、基本的には9月入学がメインであるが、それ以外にも1月や4月からの入学の機会も与えられている。

出所:文部科学省HP「世界の学校体系」のデータを基に、あおぞら投信が作成。