No.509 今日の世界の課題解決のために ―新たな世界史 ①―

今週の一句

"世界史が 教えてくれる 世界とは 自国から見た 狭き視線か"

ウクライナ侵攻から2年、ガザ地区での戦闘開始から6ヵ月が経過し、我々は改めて世界各地における今日の課題を突き付けられています。そして、この課題がそれぞれの歴史を踏まえてのものであることも知ります。誰もが世界史を学んだはずですが、その世界史は我々に何を教えてくれてきたのでしょうか。そもそも我々が学んだ世界史とは今日の課題解決に繋がるものなのでしょうか。

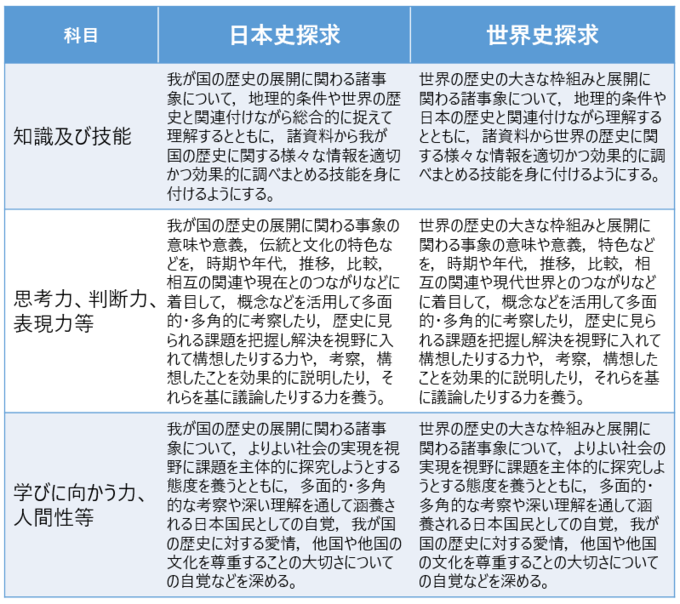

文部科学省が定める高等学校学習指導要領の世界史の目標には『世界の歴史の大きな枠組みと展開に関わる諸事象について、地理的条件や日本の歴史と関連付けながら理解する』、『多面的・多角的な考察や深い理解を通して涵養される日本国民としての自覚、我が国の歴史に対する愛情、他国や他国の文化を尊重することの大切さについての自覚などを深める』(平成30年告示、科目「世界史探求」より抜粋)とあります。すなわち、日本人が学ぶ世界史とは、日本国民として日本への帰属意識を高めることが求められるためのものであるのです。このように各国で学ぶ“世界史”はその国にとっての“世界史”であることを知ります。

第二次世界大戦までの日本では、世界の歴史とは、西洋史、国史(日本の歴史)、東洋史の3本立てで成り立っていました。これは、ヨーロッパの歴史こそが世界史であるという考え方が持ち込まれ、これをもって世界史であると教えられたことから始まります。そこから日本の歴史についての考察が始まり、国史が生まれるのです。もちろん、江戸時代から水戸藩が編纂した『大日本史』のように日本の歴史は考えられていたのであり、天皇制国家の歴史が作られていきます。また西洋史に対抗する形で、日本の歴史にも多大な影響を与えてきた中国を中心とした東洋史が生まれます。この3本立てが“日本にとっての世界史”であり、世界全体を考えるものではないとも言えます。このように各国で言われている“世界史”は今日の世界の課題を解決するための、すなわち“地球市民のための世界史”としては足りないものがあるのです。だからこそ、今日の地球規模の課題解決に我々が何を出来るのかを考え行動するための構想が必要だと考えるのです。

参考:羽田 正著『新たな世界史へ ――地球市民のための構想』岩波書店

学習指導要領における日本史と世界史の目標

出所:文部科学省「高等学校学習指導要領」(平成30年告示)よりあおぞら投信が作成。