No.569 日本の百姓(ひゃくせい)とは? ― 日本の食料自給率 ③ ―

今週の一句

"藍染めも 百姓(ひゃくせい)のひとつ 各地見る 日本の食の これからも百"

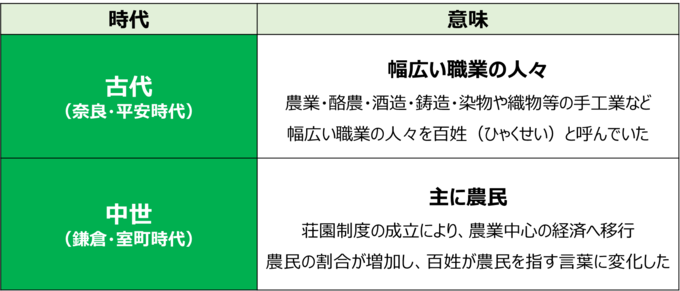

もともと「百姓(ひゃくせい)」とは、古代中国由来の言葉であり、日本に持ち込まれた古代(律令時代)には「さまざまな姓をもついろいろな仕事をする人々」という意味で使われており、広く人々や民衆全体を指す言葉でした。それが江戸時代に入ると経済の主体が石高制(コメの収穫高)になり、「百姓(ひゃくしょう)」とは農民を中心とした年貢を負担する農村の住民階層を意味するようになったのです。このように、同じ字で示されていても時代によって意味が変わり、読み方も変わることもあるわけで、物事の本質を知っていることの重要性に気付かされます。

それでは、そもそも古代から中世(鎌倉・室町時代)の「百姓(ひゃくせい)」とはどのような職業だったのでしょうか。これを知るためには日本全国各地を巡るとわかるようになります。例えば、藍染めを行うための藍の栽培がそのひとつです。徳島県の北部を流れる吉野川流域は日本一の藍染めの産地です。その色彩は世界の人々を魅了しており、イギリスから日本に来た若き日のPaul Smith氏がいたく気に入り彼のブランドの色となったと聞いたことがあります。藍染めの良さとは、天然染料であり独特な深みのある青であることと、肌に優しく、防虫、消臭、抗菌、紫外線防止に効果があるなど実用性にも優れていることがあります。このような特徴から世界的にも歴史は古く、古代エジプト、アジア、アフリカなど各地で数千年前からあると言われています。そしてこのような藍染め以外にも、和紙作りの手工業や、漁業、林業なども「百姓(ひゃくせい)」のひとつなのです。ということは、そもそも日本という国の食を支えてきたのは、コメ作りもありますが、それ以前から行われてきた漁業であり、山菜摘みであり、木の実を拾うことなどがあるのです。日本の食の歴史は、ある時から主食のコメから考えるようになりました。それはそれでとても重要なことでしょう。しかし食は海外から来るものも数多くあります。

だからこそ、今後の日本の農業を考える時には、その文化の歴史を考え、食の多様性も想像して、将来の農業の強さを創造していくことが大切なのだと思います。このようなことこそが乙巳(きのとみ)の年に考えるべきことなのです。

古代・中世における「百姓(ひゃくせい)」の意味の変化

※現代においても、「百姓」は農民を指すが、差別的な意味で用いられることもあることから現代では使われない傾向にある。

出所:各種資料を基にあおぞら投信が作成。