No.517 超売り手市場の就職率から ―人材育成の重要性 ③―

今週の一句

"就職も 次の転職 考えつつ 世の中の変わり身 自ら学ぶか"

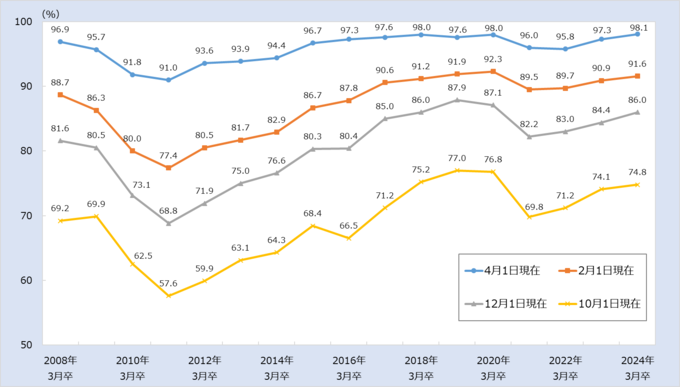

文部科学省と厚生労働省が公表した、2024年3月卒業の大学生の就職率は98.1%と、1996年度(1997年4月就職者)の調査開始以降同時期で過去最高となりました。この数字を見ると学生優位の「超売り手市場」ともいえるでしょう。その一方で「退職代行サービス」が話題になるなど、新入社員の定着には課題があるというのが現実です。せっかく就職した企業をなぜ簡単に離れてしまうのでしょうか。そして企業から見た場合は、せっかく採用した人材が退職してしまうのは、なぜなのでしょうか。

コロナ禍を経て、いよいよ多くの日本企業が次世代の姿を追い求めるスピードを上げてきています。生成AIの活用はもちろん、人々の生活スタイルの変化は明らかに大きなトレンドとなって進んでいます。そのような新たな時代に適したサービス、商品を開発、実践していくための人材が必要だということが、学生の採用にも表れているのだと思います。昭和の成長の時代から、平成のストラグル(struggle:奮闘、あがき)の時間を経て、企業自身が新たなチャレンジのための人材を必要としていることが表れているということです。すなわち、すでに企業の中にいる人たちには、リスキリング(reskilling:職業に必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること)が求められている状況なのです。

このような状況に一人一人が主体的に臨むために、リカレント(recurrent:社会人が仕事で求められる能力・スキルを自ら学び直すこと)が大切なのです。これは若い人たちにも求められることで、就職前に思っていたことと学んでいたことが、入社した途端に、新たなスキルが必要となることもあり得るということなのです。だからこそ、現場で鍛えられる人材育成や、リカレントが出来る環境を作ることが企業に求められるのです。人材が真にお客さまに鍛えられて育つからこそ、お客さまのために存在することを第一に考えられる企業となり、そのことが企業にとっては新たな人材獲得のための強力なアピールになるのです。お客さまのダイバーシティ&インクルージョンであることをもっとも理解して行動できることが現場の強みであり、それを実践できる企業が働く場所として魅力を持ち、お客さまからも支持されるのだと考えるのです。

大学生の就職(内定)率の推移(2008年3月卒~2024年3月卒)

出所:厚生労働省HPを基にあおぞら投信が作成。