No.514 ダイバーシティの意味を考える ―複雑化する世界 ③―

今週の一句

"多様性 知っただけでは 分断か 一体性へと 一歩踏み出し"

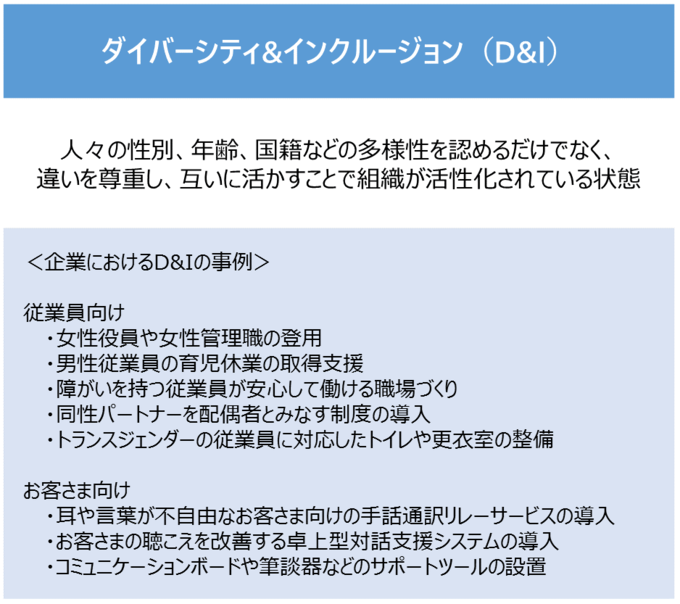

ダイバーシティ(diversity:多様性)という言葉が使われ始めたのは、1960年代アメリカでの公民権運動からと言われています。人種差別や性差別をなくすために、多様性を尊重する動きが広がっていきました。その後、日本では職場での人材採用や活用の場面で用いられることが増えてきました。さらに、現在はダイバーシティ&インクルージョン(inclusion:包括・包含・一体性)へと進んでいます。ここで考えるべきことは、ただ言葉を並べるだけでなく、その言葉はどのような行動に繋がるかを考えるべきだということなのです。

往々にして、人は社会の中に分断を持ち込んでしまうものです。地域や職種、人種、年齢、性別などでプロファイリングし、より異質と思われる部分との接触を私たちは断とうとするようになってしまうのです。したがって、多様性を知るだけでは、一体性には繋がらないということなのです。多様性を知った時に、多様性の中での少数派への共感の気持ちがあり、その人を包含する行動に移るということが大切なのです。日本人は、認識力は高いものの、行動力が弱いところが見受けられます。電車の中での優先席の使われ方なども典型的です。イヤホンをし、スマホを見ていて行動に出ないということでは、とてもインクルージョンには進まないでしょう。コロナ禍で気づかされたことは『自分の中心性を麻痺させるだけではなく、世界のすべてを中心として見直すことが必要』だということです。遠くの人も、自分と同じようにかけがえのない存在であることを感得するためには、『魂の想像力が必要である』ということです。

地球環境への取り組みも、ESGのSocietyを作ることも、インクルージョンへの行動へと一歩を踏み出すのかにかかっていると考えるのです。

ダイバーシティ&インクルージョンとは

出所:各種資料を基にあおぞら投信が作成。