No.537 「教育」の本質とは? ― 日本の教育の課題 ② ―

今週の一句

"先行きを 自ら決める 土台こそ 人を育てる 成せることなり"

日本で「教育」という言葉が現在の意味で使われ始めたのは、近代教育が始まった明治維新後からです。明治維新とは何か、という問いかけにも繋がると考えていますが、当時の日本は欧米の学問や制度を取り入れることで、過去の制度とは異なる近代化を目指した中で、その近代化の柱のひとつに「教育」があったのだということです。1872年(明治5年)に公布された「学制」が、「教育」という言葉の普及を促しました。では「学制」とはどういった考え方なのでしょうか。

「学制」とは、日本初の近代的な教育制度であり、国民に広く教育を提供するための基本方針であり、フランスやアメリカの制度を取り入れて日本にも義務教育を広めることを目指したものです。「学制」の柱には、「国民皆学」という身分・階層の別なく皆が“読み書きそろばん”を出来るようにするという考え方があります。また、全国に3つの段階の学校(小学校、中学校、大学校)を設置するという教育体系の整備があります。さらに、このような学校運営を中央と地方が協力して行うということもあります。このような「学制」により、全国に学校が設立されて近代教育制度が発展したのです。

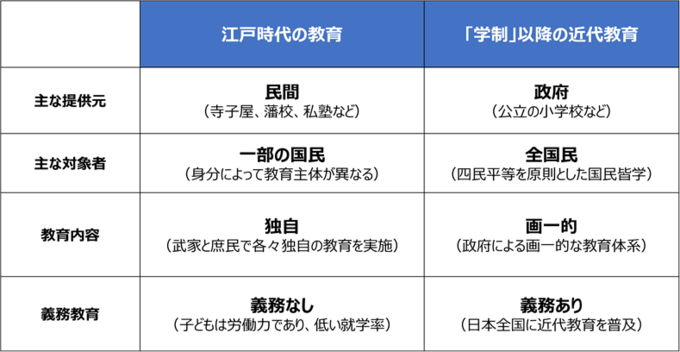

ここで振り返りたいのは、明治時代前の教育制度です。江戸時代の教育は、寺子屋、藩校、私塾といった民間が担っていました。当時では身分や地域によって異なるものでしたが、基本的には道徳教育や実生活で役に立つ知識・技能の習得が大切なものだったのです。例えば寺子屋では、“読み書きそろばん”など実生活に必要な知識や技能が教えられていました。教師は僧侶、武士、町人など多岐に渡り、庶民の実用的な学びの場であったのです。藩校は、江戸時代の各藩が設立した武士階級の子弟が学ぶ場所で、儒教に基づいた道徳教育をはじめ、漢学、兵学、武道など各藩の人材育成を目指したものでした。また、私塾とは、学者や有識者が個人的に設けた教育機関で、庶民から武士まで当時の身分を超えた教育の場でした。儒学、蘭学、和学、国学など幅広い分野に渡り、新しい発想を生む人材教育であったため、明治維新のリーダーを輩出するきっかけとなったのです。私塾には、吉田松陰の「松下村塾」、緒方洪庵の「適塾」などがありました。

このように江戸時代から明治時代の「教育」を振り返ると、地方分権と中央集権の関係も見えてくるかと思います。現在の世界を見たときには、グローバルにはボーダーレスな世界があり、一方、国という単位がある状態です。そのような中で本当に必要な教育とはどのようなものなのでしょうか。ひとりひとりの生き方や考え方にあった選択肢を教育の中にも持つことが、世界の中で自分を持つことにも繋がり、そのひとりひとりの幸せこそが世界に広がるべき発想だと考えるのです。

江戸時代の教育と「学制」以降の近代教育の比較

出所:各種資料を基にあおぞら投信が作成。