No.486 難民問題に踏み込んだ日本人女性 ―中東問題を考える ③―

今週の一句

"国家より 人びとの安全 守るため 現場を歩く 小さな巨人"

中東の軍事衝突によって誰が被害を受けるのでしょうか。我々が心を痛めるのは、このような紛争により一般の市民が巻き込まれ、多くの人々が亡くなり怪我をしていることです。今回の紛争で、イスラエル軍からパレスチナ自治区ガザ北部の住民に対しガザ南部への避難要請が出されていますが、そもそも自分の住む家を追い出されることの辛さがあるのです。これまでも様々な国家レベルの衝突で難民が生まれてきました。生活のあらゆる面で大変に厳しい状況に置かれてしまうのが難民の実態ですが、そのような世界の最も厳しい状況に立ち向かった人がいたのです。

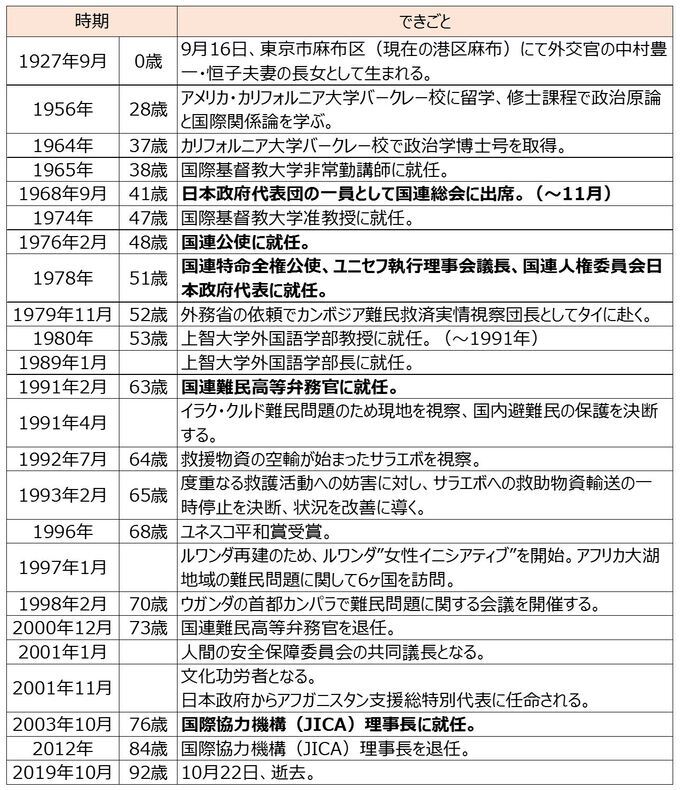

1991年の湾岸戦争時、国連難民高等弁務官であった緒方貞子さんは、クルド難民の声を聴きに現場に行ったのです。それまで、高等弁務官自らが危険な状況にある現地に足を運ぶという前例はありませんでした。しかし、女性として初めて、日本人として初めて、大学教授から初めてその職に就いた彼女は行動に移し、国内難民も救うべしと決断したのです。さらに米国のブッシュ大統領に対してイラク北部の米軍の駐留期間延長を要請するという政治交渉をも行ったのです。彼女は、大学講師だった1968年に国連政府代表団に加わってから国際連合の仕事に関わるようになりました。1976年には日本女性初の国連公使、1991年から2000年まで国連難民高等弁務官として活躍、2003年から国際協力機構(JICA)の理事長を務めるなど、日本の外交に果たした功績は測り知れません。現在の国連難民高等弁務官であるグランディ氏は自分が迷った時には、『緒方貞子ならばどのように行動するだろうか』と考えると述べています。そして今回の中東問題でもいかに現場の市民に対して行動できるのか、『日本に積極的に関与し、国際社会のリーダーの役割を果たしてほしい』と語っています。世界の市民の状況を常に考え行動することは、決して簡単なことではありません。それでも何ができるのかを考え続け、そしてできることを始めることが大切なのだと考えます。先達から少しでも学びたいと思います。

緒方貞子さん 行動の歴史

出所:各種資料を基にあおぞら投信が作成。