No.513 パンデミックを経た後の世界 ―複雑化する世界 ②―

今週の一句

"国境(くにさかい) 空気も水も 一体の 地球の課題 いかに臨むか"

2019年に発生した新型コロナウイルス感染症については、未だに克服し切ったとは言えない状態が続いています。21世紀に入ってからも世界各地では、SARS(重症急性呼吸器症候群)などの経験を経ていたとはいえ、今回のパンデミック(感染の世界的大流行)を予想できたかというと、各国での対応を見る限り、対策について準備万端だったとは言い難い状況であると思われます。そもそも国家単位で対策が練られる場合がほとんどで、国境を越えて蠢(うごめ)く敵である新型コロナウイルス感染症への対応に必要なグローバルな連携が残念ながら不足していたという結論にならざるを得ません。

ただし、スイス第3の都市であるバーゼルのように、市内を流れるライン川の中央にスイス・ドイツ・フランスの三国国境を有する都市では、お互いの国の医療機関の逼迫状況によっては融通を利かせるといったことが行われましたが、市民の行動制限などの政府主導での規制は国家単位で行われるため、国を越えての対応策は後手に回ったのでした。また、国家単位の規制に関する各国のリーダーの考え方には、今後に向けた重要な示唆があったかと思います。最も印象的だと言われるドイツのメルケル前首相の『懸命な働きをする医療従事者に感謝し、スーパーのレジに立ち続ける人々、商品棚を補充する人々に感謝します』との演説は国民の共感を呼びました。そして『私たちは民主国家です。私たちが豊かに過ごせるのは何かをしろと強制されているからではなく、私たちが知識を共有し、この営みに積極的に参加するように促されているからです。行動制限措置については、民主主義において、絶対に軽々しく行われてはならぬものであり、厳に一時的なものでなければなりません』とデモクラシーの姿勢を強調したのでした。

平常時とは異なるパンデミックの状況下でも、変わらぬ姿勢の大切さを忘れてはならないのでしょう。また、国家という単位だけでは解決不能な問題があることも突き付けられています。不確実な世界の中での新たな連携は、最も優先順位の高い課題だと考えるのです。

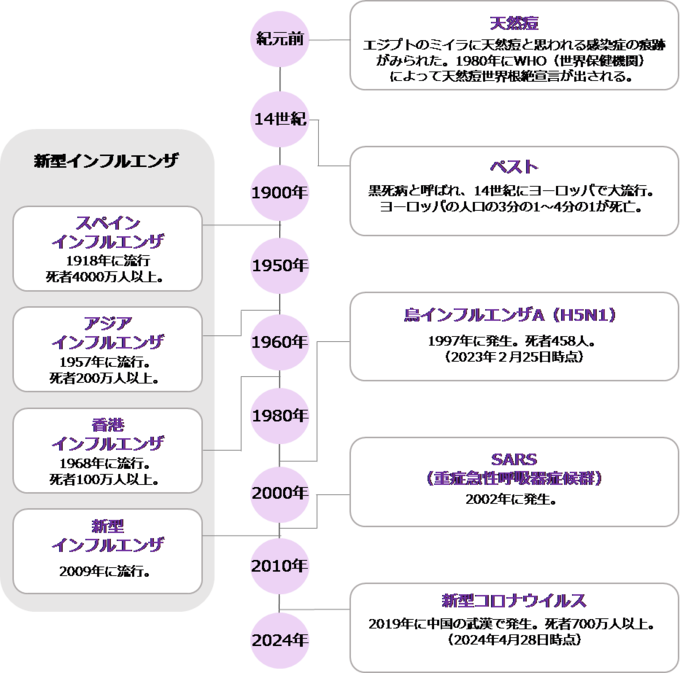

主な感染症の歴史

出所:各種資料を基にあおぞら投信が作成。