No.485 オイルショック以上のショック ―中東問題を考える ②―

今週の一句

"オイルマネー 投資の世界に 流れ込む 世界の風は 新たな向きに"

日本にとって、戦後もっとも中東を意識させられたのは1973年の石油危機、いわゆるオイルショックの時でした。この年、エジプトとシリアがイスラエルに奇襲攻撃を仕掛け、第4次中東戦争が始まりました。イスラエルが反撃に転じると、アラブ諸国はいわゆる「石油戦略」を発動、原油価格を大幅に引き上げ、イスラエルを支援するとみなす国々への石油輸出の停止または制限を決定しました。この「石油戦略」によって各国は大きな打撃を受け、当初アラブ諸国から友好国とみなされなかった日本も輸出制限の対象となったのです。

この時、原油価格は3ヵ月で4倍に急騰し、石油の8割近くを中東からの輸入に依存してきた日本では「石油が途絶え、物不足になるかもしれない」との不安に繋がったことから生活必需品を中心に買いだめの動きが広がり、スーパーからトイレットペーパーや洗剤が消えたのです。便乗値上げをする店も現れ物価は急上昇、1974年の消費者物価指数は前年比20%超上昇し、これを福田赳夫蔵相(当時)は「狂乱物価」と表現しました。同年の経済成長率は戦後初のマイナスとなり「高度経済成長の終焉」と呼ばれたのです。日本では中東にパイプを持つ人材が少なく、情報が入りづらかったことも混乱を大きくしました。そしてあれから50年経ち、今も中東へのパイプは十分とは言えない状況です。ただし、民間の医療支援や人道支援には動きが見えます。モノの繋がりは過去の経験からサプライチェーンの見直しなどが進んでいますが、それを支える人の繋がりがないと世界の中でのネットワークは保てないのです。このような状況で経済活動の先行きを考えつつ、日本のエネルギー政策は化石燃料への過度な依存から再生可能エネルギーと原子力等とのミックスへの移行段階にあります。世界的な物価上昇の中で、日本での物価コントロールと賃金上昇の動きなど複雑な要素が増えつつあります。小さなショックが繰り返されているうちに、ネットワークの再確認をすることが次の流れを作ることになるのだと考えます。

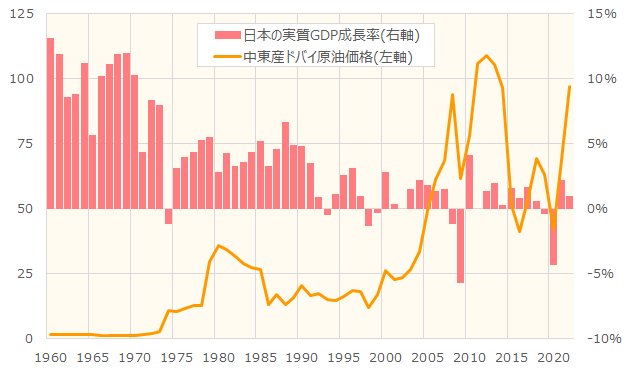

原油価格の推移と日本における経済成長率の推移(1960年~2022年)

出所:内閣府HP及び世界銀行HPの情報を基にあおぞら投信が作成。